Um café da manhã sem arepas? Um pabellón incompleto? Ir à praia e não encontrar o peixe de sempre? As projeções mundiais sobre o aumento das temperaturas e a mudança nos padrões das precipitações não são favoráveis aos trópicos, dos quais a Venezuela faz parte. Estudos locais estimam que a produção de arroz e milho, entre outros cultivos, cairá nos próximos anos; simultaneamente, um coral invasor afasta as espécies marinhas da costa e reduz significativamente a pesca. Diante de um cenário em que o Estado não toma medidas oportunas, as consequências poderiam mudar nossas dinâmicas alimentares, sociais e econômicas em um futuro não muito distante.

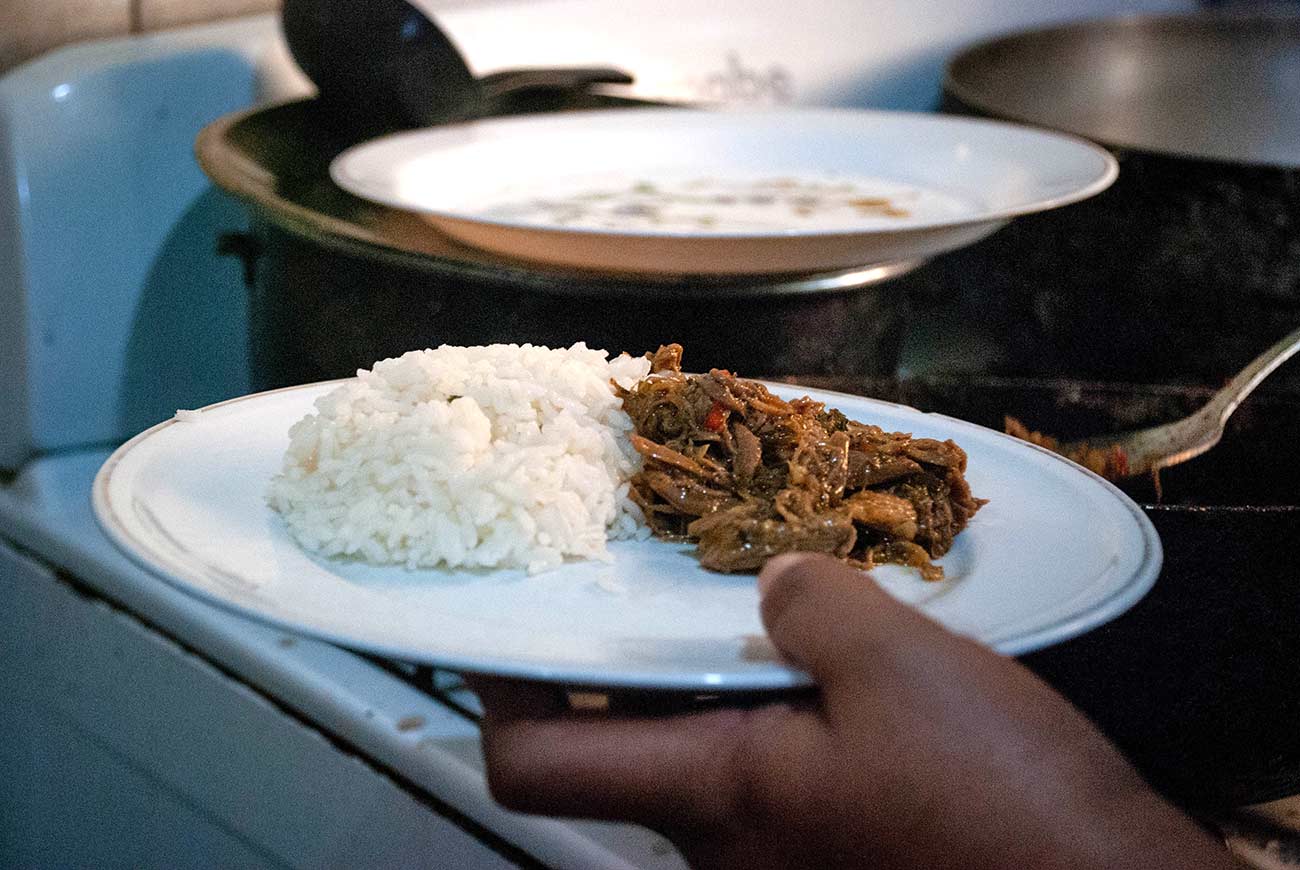

Emily nasceu em uma família de cozinheiros. Do primeiro irmão até ela, a nona, todos aprenderam a arte de cozinhar com a mãe. Agora, com mais de 40 anos, ao se lembrar da comida da mãe, pensa imediatamente em dois pratos: o pabellón — uma bandeja de origem rural consumida em todo o país, que contém arroz, carne, feijão-preto e fatias de banana-da-terra fritas – e a hallaca — um prato natalino cujo principal ingrediente é a massa de milho recheada com carnes diversas, embrulhada em folhas de bananeira, onde é fervida –, semelhante à pamonha ou tamal, consumida em outros países da região.

Porém, dois dos principais ingredientes de ambos os pratos que, por sua vez, são essenciais para outros pratos fundamentais da gastronomia venezuelana, como é o caso do milho branco para o preparo da tão representativa arepa, estão ameaçados pelas mudanças climáticas.

De acordo com a Academia de Ciências Físicas, Matemáticas e Naturais (Acfiman) da Venezuela, as mudanças climáticas causarão perdas de até 25% nos cultivos, menor disponibilidade de água e, somadas a outras sequelas, aumentarão a quantidade de pessoas em extrema pobreza. Isso coincide com o que a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) alertava há mais de uma década em seu Estudo sobre o impacto da mudança climática na agricultura e na segurança alimentar na Venezuela.

Como isso se traduz em nossos pratos? Por acaso as mudanças climáticas vão alterar o que comemos tradicionalmente? Como reage um país, seu povo, diante da perda dos seus pratos mais amados?

“A identidade não se decreta, a identidade se vive, se guarda, faz parte da memória”, afirma Ocarina Castillo D’Imperio, antropóloga especialista em antropologia alimentar. Explica, no entanto, que embora ela dependa da geografia, das experiências familiares e sociais ou da memória do paladar, nosso patrimônio culinário é ainda mais amplo e conhecê-lo e preservá-lo é a forma de cuidar da nossa segurança alimentar ante a mudança climática, mas também uma oportunidade para o resgate do que chamamos de identidade.

Durante os momentos mais graves da crise, entre 2014 e 2016 (que, embora não estivessem ligados à mudança climática, nos mostraram cenários possíveis ante a escassez), as pessoas tiveram de voltar às receitas e estratégias familiares, pois era o que se conseguia. Diante da contração das importações, as pessoas tiveram de olhar para o que tinham, e o que havia? Produtos da nossa despensa original”, lembra a especialista. “Não havia, por exemplo, uvas, nem maçãs, nem kiwis, mas tinha papaia, graviola, melão. Muitas pessoas descobriram nossos carboidratos, nossos tubérculos, que continuam sendo alimentos econômicos e de fácil acesso, pois fazem parte da nossa agricultura popular tradicional, estão disponíveis e não estão sujeitos às cadeias agroalimentares, não estão submetidos ao domínio das sementes importadas".

A arepa é um dos alimentos mais representativos da gastronomia venezuelana

A arepa é um dos alimentos mais representativos da gastronomia venezuelana

Encontraremos então nas nossas despensas originais e nos cultivos sustentáveis e regenerativos uma alternativa a estas previsões agroclimáticas e uma oportunidade de resgatar o que chamamos de identidade?

Enquanto encontramos respostas, o aumento das temperaturas e a mudança no padrão das precipitações ameaçam, entre outros cultivos, os mais consumidos no país: o arroz e o milho. Ao mesmo tempo, uma espécie invasora inesperada, produto da intervenção humana, converte-se simultaneamente em um desastre ambiental sem precedentes e o inimigo dos pescadores ao longo de quase toda a costa venezuelana, reduzindo consideravelmente a pesca. Juntos e ante medidas estatais insuficientes ameaçam nossa segurança alimentar, já atingida por uma Emergência Humanitária Complexa que chegou em 2016 e que ainda parece não ter data de partida.

“Un pabellón sem arroz não é pabellón”

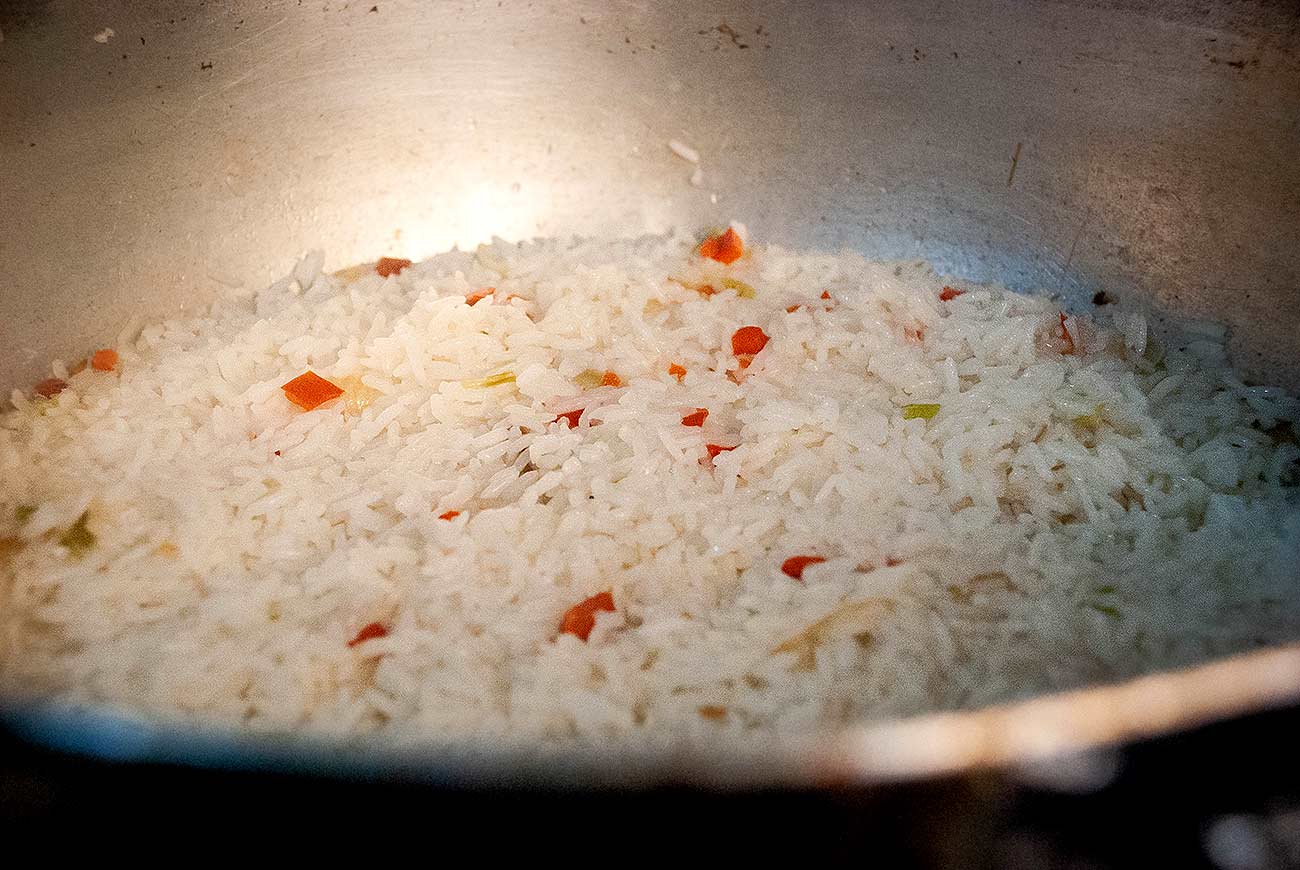

Para o arroz ficar saboroso, Emily primeiro faz um refogado. Põe alho, pimentão e cebola na frigideira e, ao dourar, toda a cozinha se enche dos seus cheiros, acrescenta o arroz, que previamente lavou e selecionou. Ela o salteia um pouco, diz que assim o grão fica cozido no ponto, nem mais nem menos. Em seguida, adiciona água e tampa a panela. É a penúltima coisa antes de fritar as fatias de banana, preparadas ao fazer pabellón: o feijão-preto e a carne desfiada são montados várias horas antes para garantir que tudo fique macio e ainda bem temperado.

Embora pareça o ingrediente mais simples do prato, é o arroz que proporciona a neutralidade com que contrastam todos os outros sabores doces e salgados. “Sem arroz não há pabellón”, diz Emily, e é verdade.

Mas, segundo projeções agroclimatológicas, o arroz do pabellón de Emily – ingrediente essencial, quase diário no prato de todos os venezuelanos – está em risco.

“Os principais fatores climáticos que afetam a agricultura são as mudanças na temperatura e precipitação. Os comportamentos extremos em ambos os fatores são cada vez mais constantes e seus efeitos, prejudiciais; como é o caso das secas, inundações e ondas de calor extremas, para as quais é difícil ter medidas de adaptação”, explica Aníbal Rosales, engenheiro-agrônomo da organização Grupo Orinoco e parte dos 60 especialistas de diversas áreas que trabalham no Segundo Relatório Acadêmico sobre Mudança Climática na Venezuela (Dracc) da Acfiman.

Rosales alerta que, segundo projeções de uma pesquisa do Grupo de Agricultura do Segundo Relatório sobre Mudança Climática, na Venezuela haverá, até o ano 2060, reduções de até quase 200 mm de precipitação anual no leste do país e muito pouca redução nas regiões ocidentais. Em relação à temperatura, estimam-se variações de 1,8° C.

São projeções que parecem distantes, mas essas mudanças na temperatura começaram a afetar os cultivos de arroz no país desde 2018. Naquele ano e no seguinte, a temperatura noturna em Portuguesa, Guárico, Cojedes e Barinas, estados da região de planície do país, subiu para 25°C.

Esse aumento na temperatura, em um horário em que as plantas respiram, se traduziu em colheitas perdidas: ao aquecer o ambiente, a planta tem de respirar mais, se estressa e consome mais hidratos de carbono, assim, enche menos as espigas de arroz. O resultado foram plantas imaturas que não conseguiram formar o grão.

Rafael Javier Rodríguez, especialista em agroclimatologia, membro da Academia Nacional de Engenharia e Habitat e coautor da pesquisa desenvolvida pela Acfiman, explica a esse respeito que os cultivos venezuelanos enfrentavam naquele momento as consequências do fenômeno El Niño. Ele relata que, após a perda da produtividade, “foram realizados estudos etimológicos, fitopatológicos e fisiológicos nos grãos imaturos e se determinou que a causa fundamental do dano era de natureza climatológica”.

E embora a situação tenha melhorado nos anos seguintes, o arroz não foi completamente salvo dos impactos da mudança climática.

Para a elaboração da Segunda Comunicação Nacional ante a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, foram “avaliadas as necessidades de irrigação e a produtividade dos cultivos, na condição de agricultura de sequeiro, representativa do país (ou seja, o cultivo em que apenas se emprega a água da chuva, sem intervenção da irrigação artificial), para a região formada pelos estados de Portuguesa, Barinas e Apure”. De acordo com o estudo, no pior dos cenários, os cultivos de arroz na Venezuela poderiam perder um terço da sua produtividade nas próximas décadas.

Não é pouca coisa, se considerarmos que a produção de arroz no país já ocupava o penúltimo lugar entre os principais países agrícolas da América Latina no ano de 2021, segundo as estatísticas da FAO, superando apenas a Bolívia. Até o momento, estava abaixo da média latino-americana em aproximadamente 2.000 kg/ha. “É claro o déficit de produtividade do arroz na Venezuela, com o paradoxo de possuir terras com muito boa aptidão para esse cultivo”, destaca Aníbal Rosales.

Produtividade do arroz (2021)

Produção do arroz (2021)

Segundo a Confederação das Associações de Produtores Agropecuários da Venezuela (Fedeagro), em 2022, o setor de arroz teve uma área plantada em torno de 85.000 hectares, com uma produção estimada em 429.740 toneladas, representando um aumento de 79% em relação ao ano anterior. “O crescimento se concentrou basicamente nas áreas de influência, onde a irrigação é feita por gravidade, requer menos combustível e a tarifa da água é menor. Os agricultores dispunham de novos materiais genéticos com boa produtividade que os incentivaram a aumentar a área de plantio. O ano climático favoreceu o cultivo e as novas variedades responderam produtivamente, atingindo uma produtividade média de cerca de 5.0000 kg/ha”, detalha o relatório divulgado em março de 2023.

Embora os acontecimentos recentes sejam encorajadores, Rafael Rodríguez alerta que se o El Niño se consolidar no período 2023-2024, o cenário de 2018 poderá ser revivido durante os primeiros meses do próximo ano, devido ao aumento da temperatura mínima. Isto é, como naquele momento, a produção de arroz poderia diminuir a ponto de não cobrir a demanda nacional e o arroz no prato da Emily – nos nossos pratos – poderia se tornar novamente escasso por razões climáticas.

O coral invasor que nos deixa sem peixes

O óleo parece estalar ao entrar em contato com o peixe e, quase imediatamente, o cheiro do Caribe toma conta de toda a cozinha. É frito e dourado no meio de uma tarefa iniciada muitas horas antes, quando os pescadores saíram para o mar aberto à sua procura. É eviscerado, descamado e, em seguida, distribuído, primeiro na costa e depois nos mercados de todo o país. Na Venezuela, o peixe frito é um prato essencial. Na praia, à beira-mar, nas casas, nos restaurantes... sempre acompanhado de croutons de banana-da-terra verde e salada.

Mas as espécies invasoras não conhecem tradições.

O Unomia stolonifera, um octocoral originário do Indo-Pacífico, chegou um dia, entre 2000 e 2005, ao Parque Nacional de Mochima, uma cidade costeira no leste do país. A teoria mais aceita pela comunidade de biólogos que estudam sua expansão - segundo fatos relatados pela comunidade - é que uma pessoa dedicada ao comércio ilegal de espécies marinhas o plantou para reproduzi-lo e vendê-lo; voltava de tempos em tempos para pegar sua abundante colheita. Mas, de repente, o coral começou a crescer de forma inesperada, afetando o fundo do mar. E conforme a biodiversidade começou a desaparecer, também desapareceu o responsável, que até o momento não foi identificado.

Assim, sem predadores e com condições climáticas favoráveis, o Unomia passou a crescer a uma taxa de 1 m² a cada dois meses, contrastando, por exemplo, com os corais-cérebro, que aumentam apenas 1 cm a cada dois anos. Começou a cobrir tudo em seu caminho com sua textura viscosa e fedorenta, até não poder mais passar despercebido.

Formas de dispersão:

Fragmentos que ficam presos nas redes de pesca e voltam ao mar em outros locais

Cascos e âncoras de barcos

Água de lastro

Cascas de tartarugas, crustáceos, caranguejos, garrafas plásticas e de vidro, às quais os fragmentos aderem e depois são transportados para outros locais

Dispersão natural com larvas do coral

Fonte: Projeto Unomia e Fundação Arrecifes da Venezuela

Mas por que sua presença representa um perigo para a segurança alimentar, ao menos em princípio, da Venezuela? Porque o Unomia não só cresce mais rápido do que os nossos corais locais, como também os mata; e as espécies recifais que se abrigam, reproduzem e se criam nesses espaços estão se deslocando para outros para não morrerem também. O resultado? Uma queda abrupta da pesca.

“As espécies mais afetadas pelo coral são as bentônicas, associadas ao recife. Entre as comerciais, ou seja, as que afetam diretamente o ser humano, estão o coró-coró, a catalana, a garoupa, o pargo, o pompano, o camarão e o polvo", detalha Mariano Oñoro, coordenador do Projeto Unomia, fundado por Juan Pedro Ruiz para pesquisar, em conjunto com especialistas de diversas áreas, uma possível solução para o que classificam como “um desastre ambiental de dimensões sem precedentes”.

Oñoro explica que, dada a ausência cada vez mais frequente de espécies recifais, os pescadores da costa de Mochima, que vivem da pesca artesanal, dependem agora de espécies pelágicas, ou seja, aquelas que chegam em cardumes à costa sazonalmente.

De acordo com Gloris Muñoz, presidente da Câmara de Comércio e Turismo de Mochima, o estado de Sucre (onde se encontra o parque nacional) gera 70% da pesca do país. Porém, segundo declarações de Sonia Rivero, porta-voz da Frente de Pescadores do estado de Sucre, algumas espécies já desapareceram completamente. “Antes, pescávamos San Pedro, pargo, cauda amarela, catalana e cherne à noite, agora isso já não existe, pois seguiram para as profundezas”, disse em entrevista ao meio de comunicação local Crónica.Uno, onde destacou que a produção caiu para 45%, porque das 16 toneladas de peixe tiradas do mar, agora não obtêm nem 500 quilos.

Isso, somado aos relatórios da organização Clima 21, um Observatório de Direitos Humanos Ambientais, que assegura que na Venezuela a pesca caiu 80%, causando a “perda de mais de 20 mil empregos diretos e uma redução média de 40% na renda familiar entre as comunidades associadas à exploração desse recurso”, traz à mesa a preocupação iminente de que o Unomia contribui para a insegurança alimentar não só no litoral, mas em todo o território nacional.

O declínio da pesca não é a única consequência do Unomia que afeta as dinâmicas econômicas e sociais das cidades costeiras. Sua presença, em muitos casos, na orla da praia, a apenas 5 cm de profundidade, está afetando a segunda maior fonte de renda dessas localidades: o mergulho.

No fundo do mar há diferentes tipos de ecossistemas: existem fundos arenosos, rochosos, recifes de coral, pradarias de ervas marinhas, manguezais e, em maior ou menor grau, o Unomia está afetando todos nós”, afirma Oñoro. María Olga Sánchez, mergulhadora profissional que dirige a Fundação Arrecifes de Venezuela e colabora com o projeto Unomia com limpeza subaquática e detecção do coral no centro do país, relata que isto “transformou praias paradisíacas em praias com um fundo viscoso, que cheira muito mal, é muito desagradável aos olhos e ao toque, que mancha a pele”.

Ela e a sua equipe têm sido testemunhas da chegada e da reprodução do coral invasor, bem como da morte por falta de oxigênio de toda a vida marinha coberta por ele a um ritmo mais rápido do que a busca por soluções. “A maior colônia que temos no estado de Aragua fica em Valle Seco, Choroní. Onde antes havia um quebra-mar natural, repleto de lindos corais, hoje o Unomia ocupa aproximadamente 80% da superfície”.

Embora os alertas de biólogos marinhos e outros especialistas tenham começado em 2011, a resposta governamental só chegou em 2017. Atualmente, existe um grupo de trabalho composto por entidades públicas como o Ministério do Ecossocialismo, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Instituto Socialista da Pesca e Aquicultura, em conjunto com entes privados, como pesquisadores da Universidade Central da Venezuela, o Instituto Venezuelano de Pesquisas Científicas, a Universidade do Oriente, a Universidade do Ocidente, o Instituto Oceanográfico da Venezuela e o Projeto Unomia, voltados à busca de uma solução.

Encontram-se à espera de autorização para testar um método de extração mecânico: um protótipo experimental que trabalha com ultrassons e turbinas para pulverizar o coral e enviá-lo ao fundo do mar como matéria orgânica. Só assim vão conhecer sua eficiência e se causa ou não danos colaterais. E somente então saberão também se nossa biodiversidade e as espécies marinhas que fazem parte da nossa gastronomia têm alguma esperança.

O futuro incerto da arepa

Com manteiga e queijo, com abacate e frango, com mariscos, com feijão-preto e fatias de banana, com ovos mexidos ou cozidos, com peixe refogado, com carne, com porco, sempre feita na hora com farinha de milho branco na chapa quente... Para o venezuelano, a arepa é um prato fundamental. É consumida diariamente, uma ou duas vezes ao dia para quem a repete no jantar e até no almoço para acompanhar algum cozido. Seus substitutos: a empanada ou os bolinhos cozidos (bolas de massa, às vezes temperada), são feitos com o mesmo ingrediente: o milho. Mesmo o prato mais representativo do Natal venezuelano, a hallaca, seria impossível de preparar sem este versátil cereal.

Sua produção nos últimos anos sofreu altos e baixos e, embora seu panorama atual seja favorável em relação a épocas recentes, sua produção no país é suficiente apenas para cobrir entre 15% e 20% da demanda interna, que antes chegava a 80%.

Em 2021, o Instituto Goddard para o Espaço da NASA e The Earth Institute da Universidade de Columbia, na cidade de Nova Iorque, determinaram que, como consequência das mudanças climáticas, em 2030 as colheitas de milho poderiam cair 24%. Essas mudanças dificultariam o cultivo de milho nos trópicos e, portanto, na Venezuela.

“Uma redução de 24% não é a mesma coisa num país subdesenvolvido, verdadeiramente subdesenvolvido, como a Venezuela. É preciso considerar que para 2030, no país, o milho continuará sendo um alimento para o povo, a produção agrícola certamente continuará sendo escassa, a demanda não será coberta e, portanto, continuará sendo importado para satisfazer o déficit”, destaca Aníbal Rosales, que contrasta o uso dado a esse setor na Venezuela, com o dos Estados Unidos, onde é usado principalmente para alimentar animais.

O agroclimatologista Rafael Rodríguez afirma que estudos mais focados projetam que esse declínio na América Latina e no Caribe atingirá ao menos 10% até meados do século, estendendo-se também a outros cultivos, como o arroz ou o feijão. Mas afirma também ser importante considerar que a agricultura responde não apenas aos aspectos biológicos, mas também a outros não biológicos, como a infraestrutura, o uso de combustíveis ou de agroquímicos, cujo planejamento é decisivo na produtividade e produção.

Rosales, por sua vez, acrescenta que “o setor agrícola da maioria dos países latino-americanos tem ocupado um lugar importante na economia desses países, contribuindo com uma parcela importante para o seu Produto Interno Bruto (...), enquanto o setor agrícola” venezuelano enfrenta déficits em insumos, créditos, máquinas agrícolas, irrigação", enumera e diz não importar quantas contribuições sejam feitas pela ciência, se não houver políticas de Estado que as respaldem.

Berno Stanic, diretor da Fedeagro no setor do milho, concorda com ambos os especialistas neste sentido: “A queda ocorrida a partir de 2014 se deveu a condições políticas ou econômicas externas, devido à diminuição das áreas de plantio e do poder de compra dos programas de financiamento, que não permitiram uma assistência ideal aos cultivos por falta de insumos, até que em 2018 chegamos ao fundo do poço”.

No entanto, diverge sobre o futuro do cultivo. “É verdade que no cinturão do milho em direção ao centro dos EUA houve uma queda na produção nos últimos anos por causa da mudança climática. Mas, no âmbito mundial, em algumas partes afetou o rendimento e, em outras, o beneficiou. As mudanças climáticas afetam os cones norte e sul de uma forma diferente, não afeta todos da mesma maneira. No Brasil, por exemplo, a produtividade melhorou”.

Admite que isso responde não apenas ao clima, mas também a fatores estatais, “como as políticas de adaptação à mudança climática, que permitiram a abertura de novos campos de semeadura neste país, onde o governo tem apoiado o setor agrícola”. Mas também está otimista quanto ao futuro do milho na Venezuela. “Desde 2019 tivemos uma recuperação lenta, mas firme. Desde a crise, aprendemos a ser um pouco mais eficientes no campo”.

Embora as importações sejam necessárias para cobrir o restante da demanda local, Stanic garante que, devido à data em que são efetuadas — nas vésperas da colheita ou mesmo em plena colheita —, o produtor nacional, que trabalha o cultivo em meio à adversidade, acaba sendo relegado. Isto, somado ao fato de os custos da produção locais serem semelhantes aos internacionais e a produção ser muito inferior, nega ao agricultor a possibilidade de competir com os preços dos alimentos importados.

Produtividade do maíz (2021)

Produção do do maíz (2021)

Não nega o impacto da mudança climática e admite que “no estado de Portuguesa, em Santa Rosalía, o coração do celeiro da Venezuela, temos regiões bastante avançadas em áreas de plantio, enquanto em outras, no mesmo estado, a chuva não “nos permitiu semear”. Mas pede cautela aos especialistas quanto a isso. “No início do ano, especialistas em clima recomendaram, mesmo diretamente aos agricultores, não adiantar a semeadura em maio, como normalmente se faz, porque então o El Niño viria e os prejudicaria. Mas, ao contrário, choveu muitíssimo”.

Neste cenário de um Estado silencioso diante de um futuro aparentemente irremediável, mas incerto, qual é então a solução para manter a arepa nos nossos pratos? Rodríguez afirma que o caminho é que “o material ou a pesquisa genética continue em direção ao uso de materiais que tolerem as secas, uma arquitetura que tolere ventos fortes e a adaptação de cultivos às nossas projeções de aumento da temperatura”.

Em poucas palavras, ante as ameaças da mudança climática aos nossos cultivos, todos os especialistas concordam numa coisa: devemos buscar aqueles alimentos que fazem parte das nossas despensas originais, cujos padrões agroecológicos sejam sustentáveis, com novos métodos que sejam regeneradores da terra e reconhecer que o nosso patrimônio culinário é mais amplo do que pensamos.

Também é uma oportunidade de resgatar o que chamamos de identidade. “A essa altura do jogo sabemos que o que gera a nossa memória alimentar são essas imagens que ficam gravadas no nosso cérebro e que estão associadas ao nosso passado e à nossa vida familiar, à nossa história familiar”, afirma Castillo D’Imperio.

Minha identidade com a arepa vem porque eu a como desde criança, e minha avó fazia, minha babá fazia. E as comprávamos em uma fábrica de arepas que as fazia em Catia (quando ainda eram feitas de milho pilado e não de farinha), perto da minha casa, onde eu ia a pé com minha mãe, quando tinha 5 ou 6 anos, aos sábados pela manhã, e eu vinha abraçando um saquinho de papel pardo onde vinham as arepas quentinhas, e eu não sabia o que era mais gostoso, se trazer o saquinho abraçada a ele com um cheiro delicioso ou se comê-las. Essa é a identidade”.