La fiebre por huiro trajo consigo un mercado negro en que recolectores furtivos ingresan hasta los bosques submarinos para cortar el alga y venderla de manera clandestina. Esta sobreexplotación de los bosques genera daños a todo el ecosistema, debido a que son las “salacunas del mar”. Pescadores y científicos buscan formas de extraer sustentablemente el recurso y a la vez resistir futuros peligros, como el cambio climático. Súper algas cultivadas en laboratorio podrían ser parte de la solución.

“La isla no te deja solo”, dice Marcos Callejas, sentado en un fardo de huiro, con un parlante portátil sobre sus piernas en el que suena un trap chicharreante. Aunque el precio del alga bajó dos tercios en un par de meses, de un dólar y medio a sólo medio dólar el kilo, Marcos no se queja. Incluso siente cierto alivio de que no haya tanto recolector furtivo en la isla, como cuando el precio estaba en el peak. “En diciembre estaba lleno de botes a motor. De la orilla veíamos como se metían mar adentro a cortar los huiros, pero no podíamos hacer nada”, relata.

“La isla está bendecida”, agrega. Marcos tiende a lanzar ese tipo de frases cortas y profundas que parecen no encajar con el trap que escucha. Hoy es un día que ejemplifica lo que dice. Hay viento fuerte y marejadas. Lo que para el resto de los pescadores es mal tiempo, para los recolectores de algas es bendición. Con las marejadas se sueltan los huiros más grandes de los bosques submarinos y llegan flotando hasta la costa. Hoy hay tanto huiro en la orilla, que faltan manos. De hecho, el grupo formado por Marcos y seis personas más, sabe que no logrará recogerlo todo y que en la tarde el mar se llevará de vuelta el huiro. El mar da y el mar quita.

La labor de los recolectores de la Isla Santa María, en la costa del Desierto de Atacama, comienza a las 7 de la mañana. Cruzan en kayaks hasta la isla y luego caminan cerca de media hora hasta los varaderos de huiro: pequeñas bahías en que encalla la preciada alga que es la razón por la que llegaron a vivir a ese punto del mapa donde no había nada más que piedra, viento salino y lagartijas.

La mayoría llegó hace más de 10 años y se quedó enganchado. El lugar donde habitan queda justo frente a la Isla Santa María y ya es un villorrio de unas 40 casas de madera. Ahí abundan los perros, nadie se pone bloqueador solar y casi todos, incluso los niños, son expertos nadadores y remeros. Los perros no los trajeron ellos, por lo menos la mayoría. Los van a botar sus dueños desde una ciudad cercana, Antofagasta. “Al final los terminamos adoptando, no los podemos dejar morir”, dice Leandra Maluenda, recolectora y pareja de Marcos.

El villorrio donde viven Leandra y Marcos se llama Caleta Errázuriz y ahí la mayoría de los recolectores de algas son mujeres. Por eso casi siempre la presidencia de la agrupación ha estado al mando de una mujer y eso llevó a que el poblado sea conocido como “la caleta de las matriarcas”.

La primera en llegar fue Carmen Castillo, que se instaló con una carpa. Hoy la hija de Carmen, Samira, es la presidenta de la agrupación de recolectores.

Samira tiene la piel bronceada y se mueve con agilidad por la playa a pesar de su avanzado embarazo. Aunque no está trabajando en el huiro, sí está asistiendo a reuniones con autoridades. Dice que le gustaría que el Estado les entregara un área de manejo para que pudieran trabajar más tranquilos, que las autoridades y algunos académicos a veces las tratan como depredadoras porque se dedican al huiro, y que ellas más que nadie están interesadas en conservar el recurso: “Cuando barretean, demora en crecer y nos quedamos sin huiro por mucho tiempo… cómo vamos a querer que se acabe si de esto vivimos”.

En las áreas abiertas y de libre acceso, solo se permite la recolección del alga que llega flotando hasta la orilla. Pero cuando hay altos precios en el mercado, es común que furtivos ingresen hasta los mismos bosques para “barretear”

La explotación de algas en el norte chileno está llena de sombras. En las áreas abiertas y de libre acceso (es decir, que no están a cargo de alguna organización de pescadores), solo se permite la recolección del alga que llega flotando hasta la orilla. Pero cuando hay altos precios en el mercado, es común que furtivos ingresen hasta los mismos bosques para “barretear”. Esta técnica consiste en cortar el alga desde su disco, que es la parte del huiro que se pega a la roca. Eso fue lo que vieron los habitantes de Caleta Errázuriz durante diciembre de 2022, cuando el precio del kilo llegó a su máximo histórico -casi dos dólares- debido a la alta demanda principalmente desde China. Botes extraños llegaron hasta los bosques a barretear, mientras que en la costa los esperaban camionetas todo terreno. “Llamamos a los marinos para que vengan a fiscalizarlos, pero no llegaron”, dice Samira.

En promedio Chile, que se encuentra entre los 10 países mayores que más exporta alga, recolecta unas 300 mil toneladas de huiro al año. El 90% de esta se exporta -China es el principal comprador- como alga seca y picada, mientras que el 10% se usa en Chile para producir alginato en una industria local.

Según datos del Servicio Nacional de Pesca de Chile (Sernapesca), mientras en 2018 el precio máximo del huiro llegó a los 400 pesos chilenos el kilo, equivalentes a medio dólar, en 2022 el precio máximo fue de $1.500, casi dos dólares.

Los decomisos de huiro extraído ilegalmente también han crecido estos años. Mientras en 2020 se incautaron 467 toneladas, en 2022, el año del precio récord, se decomisaron 531 toneladas.

En Chile en teoría, no cualquier persona puede recolectar huiro. Hay un número determinado de licencias (6.300) entregadas por el Sernapesca. Y estas personas tienen una cuota mensual de recolección que depende de la zona (alrededor de cuatro toneladas). Por eso, una de las formas en que se blanquea huiro, es pagándole a un recolector que no haya alcanzado su cuota o a través de licencias de recolección en desuso, dado a que el registro se encuentra desactualizado.

También hay otras formas de blanqueo, por ejemplo, las empresas reciben declaraciones por huiro húmedo. Una vez seco, quedan con un margen para “rellenar” con huiro ilegal.

Sernapesca sostiene que se han aumentado las causas judiciales (de 62 en 2020 a 146 en 2022) contra empresas sospechosas de tráfico de huiro y además se creó un programa especial de fiscalización de algas pardas en el norte de Chile, pero desde el mismo Servicio funcionarios explican que son pocos para la larga costa que tienen que fiscalizar. Entre Arica y Coquimbo, la zona del norte chileno desde donde se extrae huiro, hay 1.500 kilómetros, la misma distancia que existe entre Barcelona y Berlín o Ciudad de Panamá y Tegucigalpa.

Entre las empresas multadas hay algunas que se repiten, como Algas Limarí, con 15 citaciones; Exportaciones M2, con 6, y Comercial y Exportaciones M2, también con 6.

Paradójicamente, el representante legal de Exportaciones M2, Jorge Moreno Bustos, es parte del comité de manejo de algas pardas de Coquimbo, que asesora a la autoridad respecto a la explotación de este recurso.

Otro nombre que aparece entre las empresas multadas es el de Alimex S.A., del holding Multiexport, la misma empresa que lideró la explotación de algas en Perú, pero que quebró en ese país.

La extracción ilegal no es la única sombra en el negocio. En la cadena de producción hay pocos compradores y por lo mismo, escasa competitividad en los precios.

El recolector para llevarse la parte mínima de la tajada, debe trabajar bajo el sol del desierto, con alta radiación, en zonas aisladas, sin agua dulce, la mayor parte del tiempo mojados y resistir la corriente de las olas, que es la misma que arrastra el huiro hacia la orilla. Un extractivismo cubierto de precariedad, que abastece importantes mercados globales y que ejercen su presión sobre el recurso a distancia.

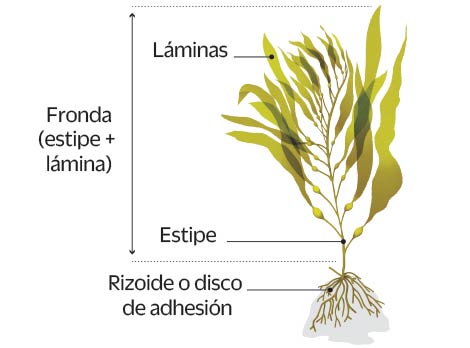

Los huiros son largos látigos de entre dos y cuatro metros, unidos por un disco que los recolectores llaman “cabeza”. Solo la cabeza mojada puede pesar unos 10 kilos. “Esas cabezas son un regalo del mar, pero también son bien pesadas”, dice Karen Valeriano, quien fue la última mujer en unirse al grupo de recolectores de Caleta Errázuriz.

Karen es boliviana, “una boliviana con mar” como le gusta decir. Llegó a trabajar a Antofagasta hace cinco años junto a su pareja, pero ahora está separada. Tiene dos hijas.

Antes de llegar a Chile, no conocía el mar. Y antes de llegar a trabajar a Caleta Errázuriz, no sabía remar ni nadar. Ahora conoce el mar y sabe remar, pero aun no nadar. Todas las mañanas cruza en un kayak hasta la isla y sus compañeros la observan para ayudarla si es que le pasa algún percance, como que el viento empiece a arrastrar su bote mar adentro. “Este es un gimnasio gratis, sin coach, pero se ejercita todo: espalda, brazos, glúteos”, dice.

El huiro que recolecta toda la mañana, lo extiende en la playa. Si no lo extendiera, se pudriría y se perdería. En unos tres días ya está seco como para amarrarlo y formar fardos. Después arrastran esos fardos hasta el lado de la isla donde pueden entrar los botes. Quienes trasladan esos fardos en botes desde la isla hasta la caleta, cobran un precio por ello. Después el huiro es vendido a transportistas que lo llevan hasta picadoras. Y de las picadoras es vendida a las exportadoras. Las exportadoras son pocas y se llevan la mayor parte del dinero.

Las empresas en China convierten el huiro en alginato, un producto espesante que es ocupado en la industria alimenticia, en medicamentos, en cosméticos e incluso en la minería.

“Consumimos alginato desde que nos levantamos y nos colocamos shampoo en la ducha, hasta que nos tomamos una cerveza por la noche”, dice Julio Vásquez, biólogo marino e investigador de la Universidad Católica del Norte, quien ha sido llamado “el evangelizador del huiro”.

Vásquez agrega que pocos están conscientes de lo importante que son las algas en la vida diaria o de todo el esfuerzo que hay detrás de la textura de un bálsamo para el pelo, pero si los bosques de algas son depredados, esto terminará afectando no solo a las mismas algas, sino a otras especies marinas. “Los bosques de algas son refugio, alimento, áreas de protección y de desove de un montón de moluscos, peces y crustáceos; son como edificios para los humanos, que si los destruyes, dejas a todos los moradores sin casa”, explica.

Sobre qué debería hacerse para proteger los bosques marinos, Vásquez explica que en su experiencia, el manejo sustentable funciona mejor en las áreas de manejo. Es decir zonas entregadas en concesión a asociaciones de pescadores donde estos mismos se ocupan de cuidar sus recursos, evitando la sobreexplotación. En Chile ya existen estas áreas y justamente en ellas es donde hay menos sobreexplotación. “Así se puede extraer de forma ordenada. Por ejemplo, nosotros recomendamos a los pescadores que se extraiga una planta de huiro de cada tres, para dejar un espacio para los nuevos ejemplares y así el bosque se vaya renovando”, explica.

Vásquez cree que como país, Chile debe poner más atención a los niveles de extracción actual y establecer cuánto huiro quiere exportar, sobre todo porque hay fenómenos como El Niño que de coincidir con los actuales niveles de extracción, “pueden dejarnos sin huiro por mucho tiempo”. A estos se suma el gran desafío del cambio climático.

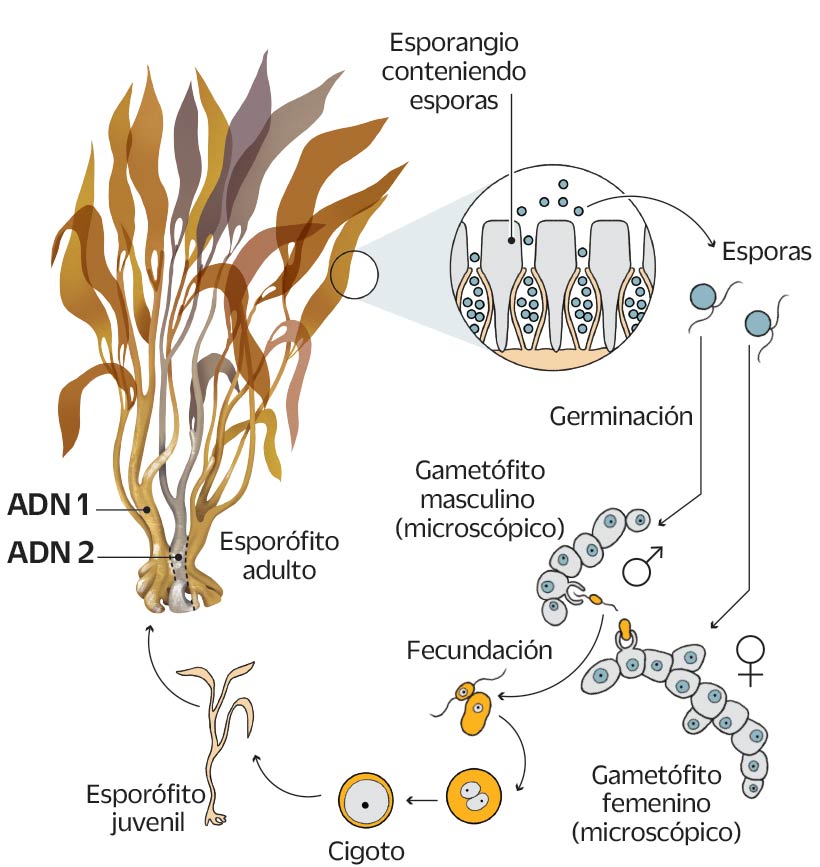

Una de las propuestas surgidas desde la ciencia, es el repoblamiento con algas pardas para ayudar a la recuperación de los bosques marinos depredados. La iniciativa trabaja con una solución basada en la naturaleza, pues usa algas que de manera natural se combinaron con otras variantes de la misma especie (quimeras). Esta asociatividad, las hace más resistentes al cambio climático, al oleaje e incluso serían capaces de generar más biomasa. Algo así como unas súper algas.

La doctora Alejandra González, del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Chile, lidera este proyecto que luego de años de estudio y domesticación del cultivo de algas “quimera”, junto a su equipo y cuatro sindicatos de pescadores artesanales, comenzaron el 2022 a plantar estas algas en las áreas de manejo que pertenecen a los sindicatos, en un proceso colaborativo. Pero para eso primero debieron ganarse la confianza de los pescadores: “Fue un trabajo largo porque a veces la academia se mete en las comunidades sin hacerla parte, pero en este proyecto ellos son parte de él y nos han ayudado mucho con su conocimiento en terreno para saber dónde es mejor plantar”.

Y plantar no es fácil. El huiro crece en zonas de alto oleaje y justamente eso es lo que les da la característica que las hace tan apetecidas. “Al crecer en estas corrientes, estas algas producen más alginato, porque el alginato es lo que permite esa elasticidad que le da la resistencia a las olas”, explica la doctora González.

Las algas quiméricas presentan una mayor tasa de supervivencia, crecimiento y tolerancia ante el aumento en la temperatura y la salinidad, lo que las hace una opción para repoblar áreas altamente impactadas por sobreexplotación e incluso, son una alternativa ante el calentamineto global.

La fusión puede ocurrir entre células de cigotos, discos, o entre células de discos y cigotos.

Raúl Julio es presidente de una asociación de pescadores en Totoralillo Norte, una caleta ubicada en la Región de Coquimbo, norte de Chile. Durante los últimos años vieron con preocupación como donde desaparecían los huiros, también desaparecían otras especies, como los mariscos. Además, las marejadas se hacían más intensas.

Cuando llegó el grupo de la doctora González a su caleta, reconoce que no estaban muy convencidos de recibirlos. “Ellos se fueron presentando, reuniendo con nosotros, plantearon que querían sumar el conocimiento científico con el conocimiento local, y ahí empezamos a participar de sus talleres”, recuerda Julio.

Después de cuatro meses de plantados los primeros huiros, que se sujetaron a las rocas con velcros para que resistan los intensos oleajes, Julio explica que al menos un 50% de ellos ha sobrevivido. “Queremos seguir trabajando con los científicos, porque nos gustaría que en un futuro podamos hacer agricultura con las algas. Es que como pescadores tenemos que hacernos cargo también de cultivar y de cosechar, para no ser solo depredadores”.

La exportación de algas desde Chile y Perú hasta China se duplicó después de la postpandemia. Esto llevó a que miles de personas hayan formado pueblos costeros atraídos por la nueva “fiebre marrón”.

Cristian Ascencio Ojeda

Roberth Orihuela Quequezana

Lynne Walker

InquireFirst

Editor general:

Iván Carrillo

Edición / Perú:

Gonzalo Torrico

Fotografía:

Magaly Visedo-Soriano

Cristian Ascencio Ojeda

Rodrigo Talavera Velarde

Ivan Salcedo Llerena

Diseño Web:

Miguel Ángel Garnica

Infografía:

Fermín García-Fabila

Traducción:

Jessica Valenzuela / Inglés

Jerusa Rodrigues / Portugués