Cuando en 2014 el sargazo se reveló como un problema para el Caribe mexicano, se organizaron una serie de reuniones en el hotel Paraíso de la bonita, Puerto Morelos, propiedad del arquitecto Carlos Gosselin, líder de los hoteleros de la Riviera Maya, uno de los destinos de playa más conocidos de América Latina. En ese espacio de lujo, los primeros en acudir fueron los sectores interesados en resolver la crisis, principalmente los prestadores de servicios. También estaba presente una científica: Rosa Rodríguez, bióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien recuerda que esas juntas tenían un aire especial, pues se llevaban a cabo en un hotel de lujo y Gosselin era un gran anfitrión que servía bocadillos y bebidas.

En una de esas ocasiones, Rodríguez rememora que el anfitrión ofreció una bandeja de panecillos. Después de que todos los probaran, Gosselin les preguntó si les habían gustado para, acto seguido, revelarles que estaban hechos a base de sargazo. La degustación sorpresa fue bien recibida por los invitados. Sin embargo, Rosa, algo avergonzada, le explicó al anfitrión que el sargazo contenía altos niveles de arsénico, un elemento tóxico para la salud humana. “No, eso no está bien”, recuerda haberle dicho con cuidado, consciente de que Gosselin desconocía esa información.

Rosa Rodríguez, bióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México

Foto: Octavio Aburto

Llegar al paraíso

En 1989, Rosa Rodríguez llegó a un paraíso imperturbable. Venía desde la Ciudad de México atraída por los impactos del huracán Gilberto en los arrecifes de coral, tema de su tesis de licenciatura. Lo que encontró fue un paisaje que, en sus palabras, era un sueño: “El arrecife... todavía estaba muy lindo. El agua era transparente. Tenías el manglar, la selva, los cenotes, las playas. Podías irte el domingo a la playa. No veías a nadie. Era maravilloso”.

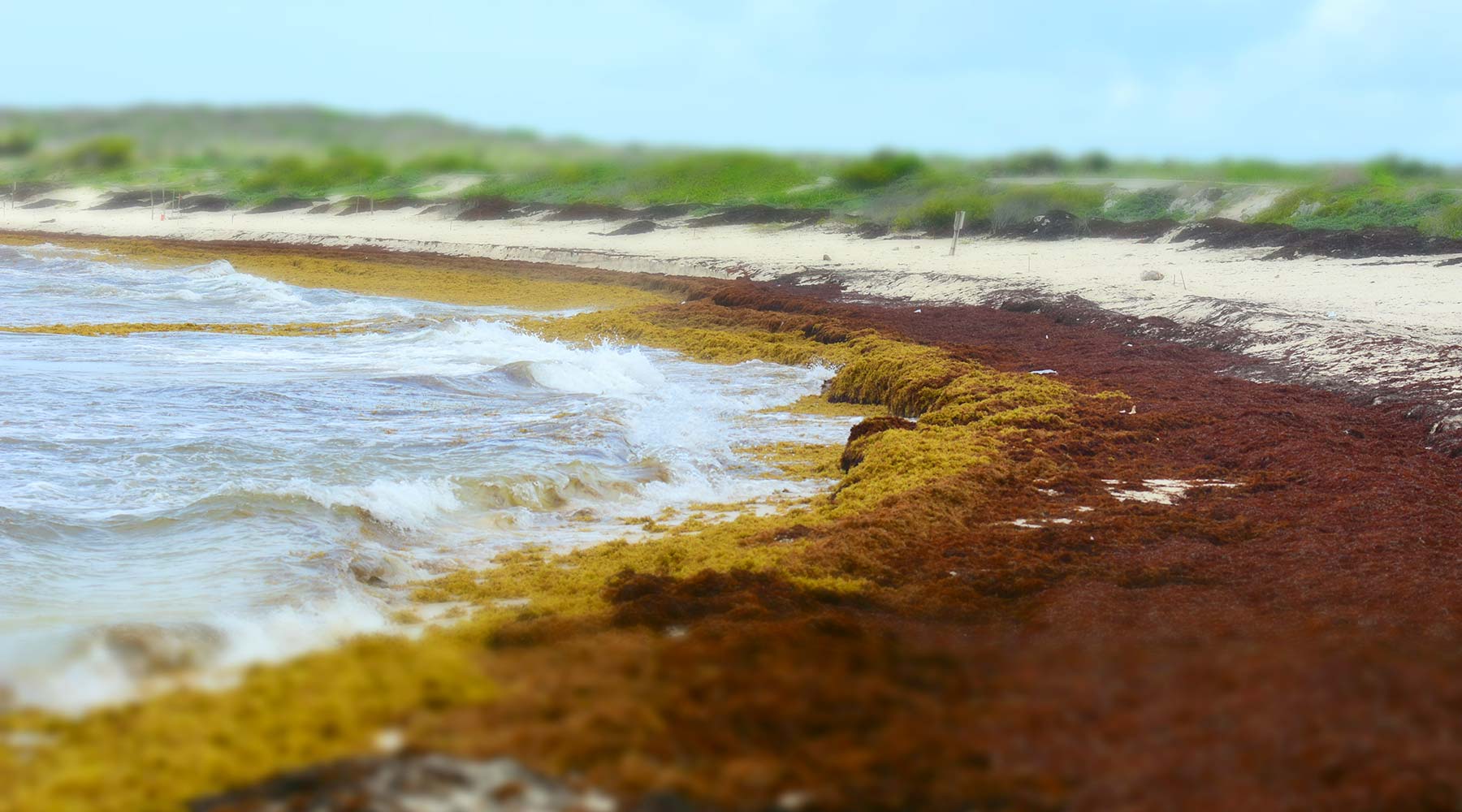

Más de tres décadas después, frente al azul turquesa del Caribe mexicano y con una alfombra marrón de sargazo que rompe la blancura de la arena a sus espaldas, la investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM reflexiona sobre el fenómeno que para ella como una curiosidad científica. En 2014, esta macroalga parda comenzó a llegar masivamente a las costas de Quintana Roo. “Desde el principio supe que esto iba a ser un problema”, recuerda.

Las indagaciones de Rosa la llevaron a descubrir que el fenómeno ya ocurría en el Caribe occidental desde 2011. Con esa información, escribió un boletín para redes sociales y medios de comunicación y recuerda cómo este documento informativo la posicionó como una invitada infaltable en reuniones con hoteleros, el gobierno, pescadores y responsables de áreas protegidas. “En el país de los ciegos, el tuerto es rey”, dice riendo, al rememorar cómo ella apenas comenzaba a hacerse preguntas sobre el fenómeno y ya era considerada una “experta” por la comunidad local.

Aquellas reuniones fructificaron en el Protocolo de Puerto Morelos, un documento que pretendría trazar una estrategia para mitigar las arribazones. Pero entonces llegó el 2016, un año que interrumpió la tendecia de invación masiva de sargazo a la costa mexicana, y el optimismo desactivó las alarmas. Se pensó que la experiencia previa había sido una anomalía, un susto pasajero.

Foto: Octavio Aburto

El peor año

El 2018 acabaría con esa ilusión. Ese año marcó un antes y un después en la historia del sargazo en el Caribe mexicano, alcanzando “proporciones monumentales”, dice Rosa Rodríguez. Según el Sargassum Information Hub, en ciertas zonas, los volúmenes de la macroalga alcanzaron hasta dos metros cúbicos por cada metro lineal de playa. La crisis fue tan severa que llevó al gobierno estatal a emitir la primera declaratoria de emergencia.

Para el sector turístico, acostumbrado a operar en un entorno paradisíaco, las invasiones que se sucedieron a partir de aquel año negro fueron devastadoras y marcaron una nueva era en su modelo de negocio. Desde entonces, cada temporada, señaladas tradicionalmente de abril a septiembre, aunque con grandes irregularidades en su frecuencia, las playas blancas se llenan de montañas malolientes, oscuras y repletas de insectos que disuaden a los turistas de acercarse al mar.

La limpieza del desastre representa un gasto descomunal y un rubro fijo en el presupuesto anual de los hoteles. Según un estudio realizado por Rosa Rodríguez y sus colegas, el costo de limpiar el sargazo de un kilómetro de playa al año puede ascender a un millón de dólares. Esto incluye la maquinaria, su mantenimiento y los salarios de los trabajadores. “Remover un metro cúbico de sargazo cuesta 27 dólares, y hay playas que reciben hasta 40,000 metros cúbicos por kilómetro al año”, dice la investigadora.

Pero se trata de una inversión justificada. Según datos de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, tan solo en 2023, se recibieron más de 21 millones de turistas que dejaron una derrama económica de 20,580 millones de dólares. Visitantes nacionales y extranjeros que no parecen asustarse ante el sargazo ya que siempre encuentran algo que hacer en la región, como visitar una zona arqueológica, un parque temático o pasar el día bebiendo en la piscina. "Muchos hoteles hacen actividades como la 'happy hour', ponen clase de zumba o partidos de voleibol con animadores bien guapos o las chavas bien bonitas. Entonces la gente ya pasa más tiempo en las albercas y como que no les afecta [el sargazo]”, dice Rodríguez.

Pero no se puede decir lo mismo sobre el medio ambiente. La llegada del sargazo ha transformado la dinámica costera y evidencia un daño profundo, dice Rodríguez. El solo hecho de levantar las algas con maquinaria pesada provoca una erosión grave en la playa. Además, la descomposición del sargazo libera compuestos tóxicos que dañan corales y otros organismos bentónicos. Asimismo, la bióloga, junto con otros colegas, ha documentado los efectos en ecosistemas como los pastos marinos, esenciales para la biodiversidad y la protección costera. En las zonas donde el sargazo se acumula, la falta de luz y oxígeno en el agua sofoca a las plantas, destruyendo un hábitat vital para peces, tortugas y otras especies. Confirmando la paradoja que describe Roberto Rojo, fundador del proyecto de ciencia ciudadana Cenotes Urbanos: “el sargazo en alta mar es un ecosistema de alto valor, pero en la costa es muerte”.

¿Oro verde?

A pesar de la magnitud del problema, Rosa y otros científicos coinciden en que es posible adaptarse y convertir el sargazo en una oportunidad. Así como los panecillos del arquitecto Carlos Gosselin buscaban aprovechar los potenciales beneficios nutritivos del sargazo (Rosa afirma que tiene nutrientes y todos los aminoácidos, lo que ninguna planta terrestre consigue. Además, contiene proteínas y lípidos) otros han destacado su potencial como materia prima para producir ladrillos, fertilizantes y biocombustibles. Además, contiene compuestos bioactivos con propiedades antivirales y antibacterianas, que podrían tener aplicaciones farmacéuticas. Estos posibles usos del sargazo ofrecen un rayo de esperanza para su aprovechamiento en el futuro.

Pero…

La gran marea de macroalgas también funciona como una gran escoba marina que a su paso arrastra todo lo que encuentra en el océano, depositándolo en las costas caribeñas como diciéndole a la humanidad: “Ahí está toda su porquería”, dice Rodríguez.

Entre los contaminantes arrastrados a su paso destaca el arsénico, un elemento altamente tóxico para la salud humana. Este metaloide puede provenir de diversas fuentes, como erupciones volcánicas, productos químicos utilizados en la agricultura, la minería e incluso puede llegar al mar a través de la atmósfera. El coctel tóxico se complementa con la presencia de cadmio, plomo, cromo y manganeso dependiendo de la ruta que haya recorrido en el mar. Estos metales, junto con otros contaminantes como microplásticos, pesticidas e hidrocarburos que viajan en la macroalga, representan la verdadera amenaza del sargazo tanto para la salud humana como para el ecosistema.

Rosa no oculta su frustración al hablar sobre lo que ha representado todos estos años de lucha por la protección del medio ambiente. "Es bastante deprimente lo que se ve, no solo el sargazo, o sea el deterioro de los arrecifes y las playas empezó ya hace décadas". A lo que Roberto Rojo responde con un llamado para la sociedad: "Tenemos que despertar. Tenemos que actuar ahora porque estamos perdiendo el paraíso. Se nos escapa entre los dedos como arena", dice el biólogo.

El sargazo, que representó un punto de inflexión profesional para Rosa Rodríguez —posicionándola como experta a nivel mundial y haciéndola partícipe en las reuniones del más alto nivel en México— es para ella “la cereza del pastel” de la decadencia ambiental que se viven en el Caribe mexicano. La comprensión del impacto en los arrecifes que la trajo en su juventud a vivir frente a este mar, ahora se ha convertido en una triste realidad donde las gigantescas mareas de algas solo suman a los impactos que ya devastaron los ecosistemas coralinos y las playas. “Es triste ver como décadas de trabajo en educación ambiental, normatividad y conservación parecen insuficientes frente a la magnitud de los problemas, dejando una región que alguna vez fue un paraíso natural al borde de su colapso”.

MÉXICO

MÉXICO

Brasil

Brasil  Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago